ここ最近の排水配管(建屋内)と言えば、DVLPや耐火二層管などが主流ですが、古い建物では「鋳鉄管」をよく見かけます。

実はこの鋳鉄管が非常に“厄介”で、扱い方を知っておかないと怪我や漏水のリスクが高いのです。

特に改修工事ともなると、撤去や繋ぎ込みが多いですから、ポイントをしっかりと押さえておくべき。

そこで今回は、鋳鉄管を扱う際の注意点やポイントをまとめますので、コレだけは確認をお願いします!

鋳鉄管を撤去する手順

改修工事では新設でも繋ぎ込みにしても、まずは撤去をしますよね。

撤去で最も注意すべきなのは「怪我」。

鋳鉄管の撤去に使用する道具は主に、サンダー・陶管カッター・レシプロソーなので、それぞれにポイントをお伝えしていきます。

必要になる道具や保護具についても書いておきますね。

サンダーを使った撤去

サンダー(ディスクグラインダー)を使った撤去は最もポピュラーでしょう。

鋳鉄管を切断できる専用刃(ダイヤモンド)を使用します。高価な刃ですが、鉄鋼用などを使うと話になりません。

そして絶対に必要なのが「保護具」です。具体的には以下。

この3点セットは必ず用意しましょう。

なぜなら、とんでもない量の切粉(鉄粉)が出るから。

洋服や皮膚についた汚れはかなり頑固ですし、飛散した切粉は非常に眼に入りやすいのです。

そして手順ですが、管の周りを1周ぐるりと切断する必要は無く、2/3くらい切れ目を入れたらバールとハンマーなどで折ってしまった方が楽でしょう。

その際、あらかじめ折る方向を想定して切れ目を入れるのがポイントです。

上方向に力を入れられるなら下側に、した方向に力を入れるなら上側に切れ目を入れるようなイメージですね。

ただし、折れた時にいきなり縁が切れますから、2人以上で作業することはもちろん、声を掛け合うことを忘れないようにしてください。

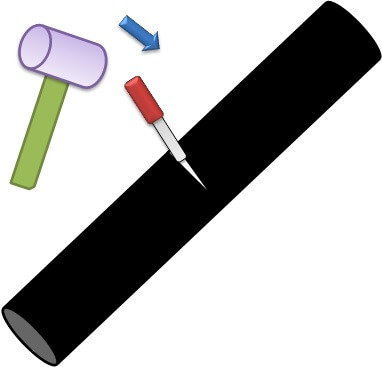

陶管カッターを使った撤去

陶管カッターは、刃のついたチェーンで管を締付けていくことによって切断ができる工具です。

いきなり縁が切れるのと切り口がいびつになることが多いのがデメリットですが、火花や切粉を出さずにインパクトレンチさえあれば使えるメリットがあります。(手動のラチェットレンチでも可)

電源を段取る必要もありませんし、慣れればサンダーよりも安全にかつ速く切断できるでしょう。

要領得てしまえば手放せなくなるような工具なのですが、これが何しろ高い!

まあ1度買ってしまえばほぼ壊れることはないとは思いますが、個人で買うとなるとかなり勇気がいりますね。

レシプロソーを使う場合

レシプロソーを使うシーンは限られてきます。

なぜなら、切断に時間を要するのと、高価な専用刃を使ってもすぐに鈍ってしまうことが多いからです。

ただ、レシプロソーでなければならない(の方が良い)ケースもあります。

例えば、サンダーを切断に使用することが禁止されていたり、シビアに真っ直ぐに切断することが求められる場合。

なので、サンダーや陶管カッターを使うと分かっていても、用意だけはしておいた方が無難でしょう。

鋳鉄管の重さについて

1度でも撤去をしたことがある人なら実感しているかもしれませんが、鋳鉄管は普通の鉄管に比べて重たいです。

そりゃもう本当に重たいので、200AのYとかになると運ぶだけでヒーヒー言ってしまいます。汗

ということは、切断時に縁が切れる瞬間や、受渡し・運搬などをする際に十分注意する必要があるということ。

撤去時にはこの点を頭に入れておきましょう。

鋳鉄管の変換方法(接続)

撤去が終われば次は繋ぎ込みの配管です。

切断した箇所に繋ぎ込むことが多いため、ここではMDジョイントとストラブを使用する場合についてお伝えします。

基本はMDジョイント

基本的にはMDジョイントを使用します。

MDジョイントなら、DVLPでも耐火二層管でも容易に接続することができますしね。こんなイメージです。

注意すべきなのは、普通のMDフランジではなく「鋳鉄管用のフランジ」を使うこと。

この点は注文時に明示的に伝えてあげないとダメなので、忘れないようにしてください。

そしてぜひ押させておいていただきたいのが、ボルトの長さが短く非常にナットが入りづらいということ。

長さ的には普通のMDフランジのものと同じなのですが、パッキンの仕組み上、継手とフランジの間隔が広くなってしまうんですね。

プライヤーなどを使って頑張ることもできますが、厳しそうなら3分の全ネジとワッシャー・ナットを使うのも手です。

なので、あらかじめそれを見越して用意しておいても良いかと思います。

ストラブを使用する

使うことは少ないですが、ストラブでも鉄管や塩ビ管と接続が可能です。

2箇所を6角で締付けるだけという施工性や、間をくり抜くような配管更新(地獄配管)でも使えるという利点があります。

MD継手を使用することの方が多いかとは思いますが、抜管や一部漏れている箇所を直す場合などに使う時もあるでしょう。

今回のまとめノート

今回は割と古めの建物で見かける鋳鉄管について、その切断撤去と繋ぎ込みの注意点・ポイントをまとめました。

改修工事では施工する機会も多いかと思いますので、ぜひ押さえておいてください。

では、良い配管工ライフを!

コメントを残す