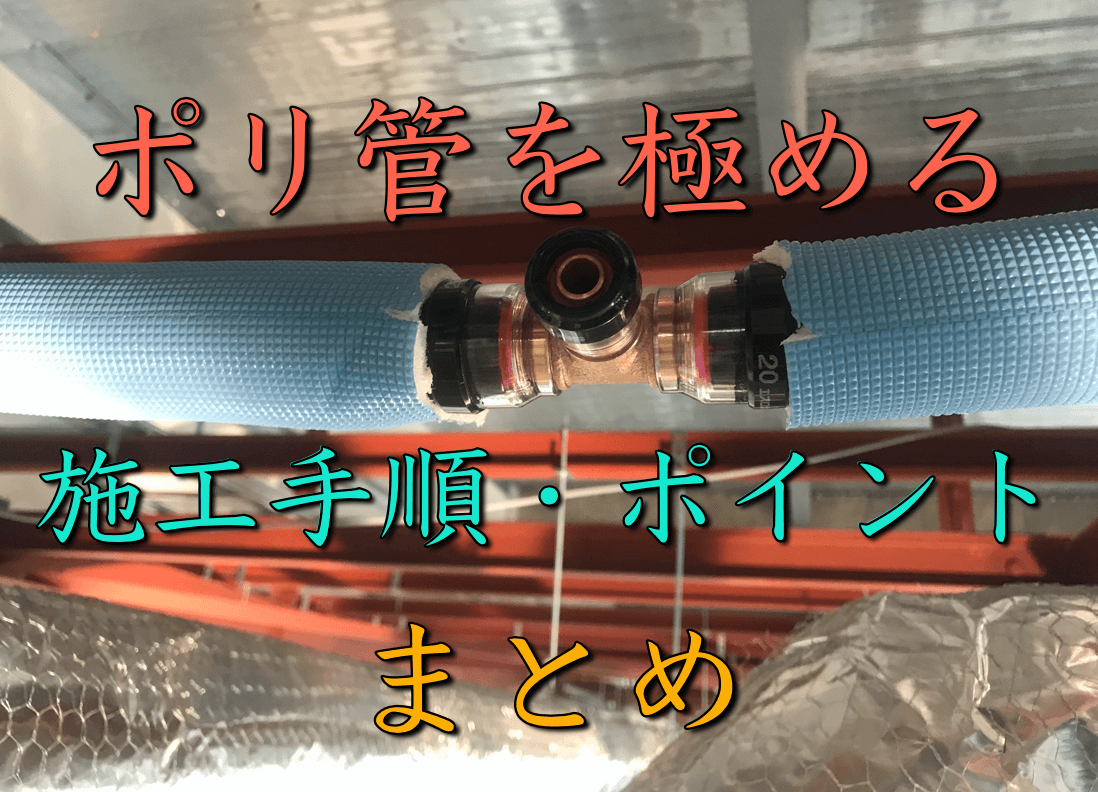

このページで住戸で使うポリ管について極めましょう!

住戸の給水・給湯配管で使用するポリ管は、柔軟性や耐久性が優れている上に施工も容易(ポイントを押さえれば)であることから、広く採用されています。

戸建てやマンションなどの現場では施工する機会も多いと思いますので、施工手順やポイントをまとめます。

水道用ポリ管の種類

一口に「水道用ポリ管」と言っても何種類かありますが、住戸内の給水・給湯に使用するのは以下です。

ポリブデン管

広く使用されている管で、管の色が黄色く、メーカーによっては一定間隔で線がふられているものもあります。

使用する継手は、差し込むだけのものが多いですが、専用工具でかしめるタイプなど様々。

接続の際には各メーカーの施工要領をよく確認して作業しましょう。

架橋ポリ管

こちらも広く使用されており、管の色は白く、基本的には湯・水が区別できる色の被覆が付いています。

継手に関してもポリブデン管と大差ありませんが、ポリブデン管用のものが必ず使えるわけではありませんので、材料注文時などには注意が必要です。(共通使用可能な継手もあります)

ハウスメーカーや都営住宅などで採用されている「サヤ管ヘッダー方式」では、この架橋ポリ管を使用しています。

エルメックス

給水用は緑や青、給湯用はオレンジや赤の色が付いており、ポリブデン管や架橋ポリ管と比べて少々硬い管種です。

接続は基本的に電気融着ですので、専用の機械が必要です。

マンションでは、プレハブであらかじめメーターから各器具の末端までが融着済みのものを使用することが多いです。

水道用ポリ管の施工方法 〜基本編

水道用ポリ管の施工方法として、まずは基本的なことをお伝えします。

押さえておくべきなのは、まっすぐな切断と曲げ配管についてです。

必ずまっすぐに切断する

これは基本中の基本なのですが、継手の種類に関わらず専用のカッターを使用してまっすぐに切断しましょう。

専用のカッターとは「ポリ管カッター」のことであり、塩ビカッターでも代用は可能です。

シャーパーなどのノコ刃でも切断はできますが、バリが出るのでお勧めできません。

ポリ管は直管もありますが、普通は巻きの状態で出荷されてきます。

なので、切断時は曲がりの癖を伸ばして切ることがコツです。

曲げ配管

ポリ管は継手を使わずに曲げられるのが大きな利点です。

ただ、直角に曲げてはダメであり(管が折れます)、最小曲げ半径が決まっていますので、強引に曲げることは絶対にNGです。

かと言って管の径や種類によって最小半径を覚えたり測ったりするのは非効率。

ですので、ポイントは端材を利用してどのくらい曲げると扁平したり折れたりするのかを試し、それよりも十分に余裕を持つように意識すればまず問題ありません。

架橋ポリ管やポリブデン管を床転がしするには、生身ではなくサヤ管または保温材に通して行います。

こんな感じです。

サヤ管は蛇腹のような形状になっているので、難なく曲げることが可能です。

具体的な数値としてあげておきますと、架橋ポリ管の場合、許容される『曲げ半径』は以下のようになっています。

最小曲げ半径及び曲げ箇所数

| 架橋ポリエチレン管 | さや管 | 最小曲げ半径(mm) | 曲げ箇所数 | |||

| 水平部 | 立上げ部 | 水平部 | 立上げ部 | 合計 | ||

| 10 | 22 | 450 | 150 | 4以下 | 2以下 | 6以下 |

| 13 | 22 | 450 | 150 | 3以下 | 2以下 | 5以下 |

| 16 | 28 | 600 | 250 | 3以下 | 2以下 | 5以下 |

| 20 | 36 | 900 | 300 | 3以下 | 2以下 | 5以下 |

出典:架橋ポリエチレン管工業会

この値はあくまでも推奨値なので、これ以下になると必ず流れに支障をきたすというわけではありません。

ですが、折れたり是正事項となったり(都営住宅などでは)しますから、極力守ってくださいね。

ちなみに、ポリ管には弾性(バネの様な性質)がありますので、曲げ半径を維持し横揺れや浮き上がりがないよう、主要箇所をサドルで固定しましょう。

支持間隔は直線部が1000㎜以内、曲がり部が300㎜以内と規定されています。

エルメックスについて

エルメックスは、このページでご紹介してきたポリブデン管や架橋ポリ管とは異なり、専用の融着継手を使用して接続するポリ管です。(メカニカル継手もありますが、ここでは触れません)

既にお伝えしている手順は押さえておくとして、融着時特有の手順や注意点があります。

以下の記事でまとめていますので、確実にチェックしておいてください。

水道用ポリ管の配管ルート選定

ポリ管は塩ビ管や鉄管と異なり曲げ配管ができますから、ルート選定も独特です。

ただ、そのルートは図面に起こすと最適では無いこともしばしば。例をあげて説明していきますね。

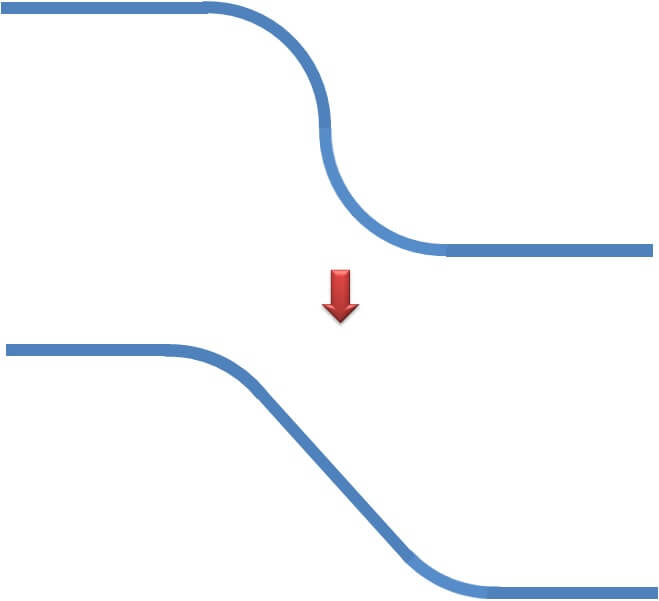

する必要のないS字

S字でも距離がそこそこあればよいのですが、距離が近ければわざわざS字にする必要はなく、自然な流れで最短距離を配管した方がベターです。

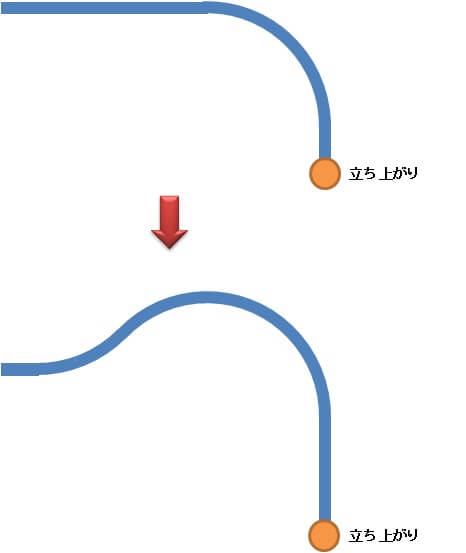

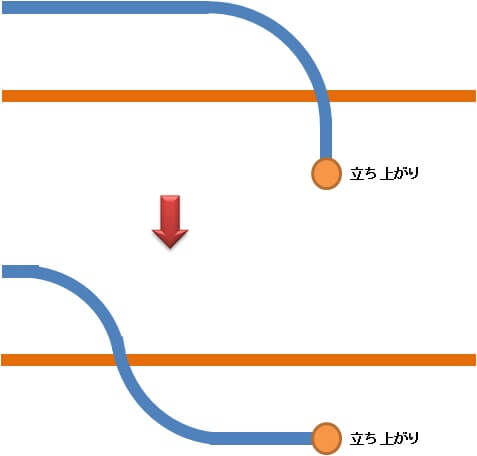

立ち上がりや壁貫通が壁が近い曲げ

立ちあがり部分は垂直に曲げる事になりますので、直前に水平方向の曲がりがあるとかなり曲げにくくなりますし、支持も難しくなります。

ですから周囲に障害がなければ、大きく回るアプローチで立上げやすくしてあげた方がよいです。

また、床転がし配管で壁を貫通する際には軽量下地(ランナー)を突っ切る関係上、必ず真っ直ぐに貫通する必要があります。(ランナーに接触すると管が傷つくため)

ですので、貫通の直前に曲がりがあるなら、同じように大きく回った方が良いかもしれません。

交差直後の曲げ

ポリ管にいくら柔軟性があるとは言え、他の管などと交差した直後にサドルで支持をする(スラブにとめる)のは不可能です。

立ちあがりの前には浮き上がりを防止するために支持がほしいですから、図のようなルート選定により支持をするための距離を確保する必要があります。

この3つは代表的な例になり、この他にも現場ごとに図面とは異なるルートを考えなければならない局面が出てくるはずです。

その際には見た目や施工性を総合的に考えたルート選定を行いましょう。もちろん、ルートを大きく変更する際は、監督に一言断っておきましょうね。

サヤ管にポリ管を通す際のポイント

サヤ管はポリ管を保護したり保温したりする役割がありますが、それだけではありません。

「サヤ管ヘッダー工法」では、ヘッダーと呼ばれる箇所から各器具までサヤ管を通して給水・給湯します。

つまり、ヘッダーから各器具までは継手を使わずに、一気にポリ管を通す(抜く)ことができるわけです。

ここで必ず必要となってくるのがポリ管をサヤ管に通す作業であり、ここではその際のポイントを3つお伝えしていきます。

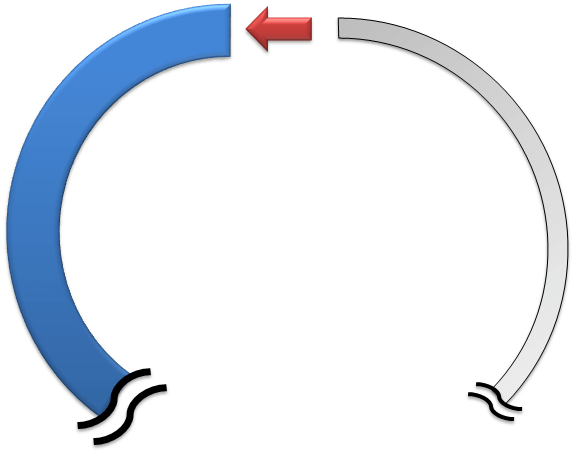

①巻き方向を揃える

サヤ管もポリ管も注文は「巻き」でする事がほとんどですから、納品時は“巻きグセ”が付いておりどんなに伸ばしても完全にクセを取る事はできません。

通管の際には巻きグセの方向を揃えてあげた方が当然入れやすいです。

②滑剤を使用する

先端に潤滑剤を塗布してから通管する事で格段に滑りが良くなります。

シリコン系のものなら大体問題ないとは思いますが、ポリ管に合わないものもあるかもしれませんので、吹き付けて少し様子を見るなどして、事前に確認しておきましょう。

そして通管後は滑剤が付いた部分を切り落とす事を忘れないようにしてください。

養生テープもすぐに剥がれてしまいますし、継手との接続にも支障が出る可能性がありますからね。

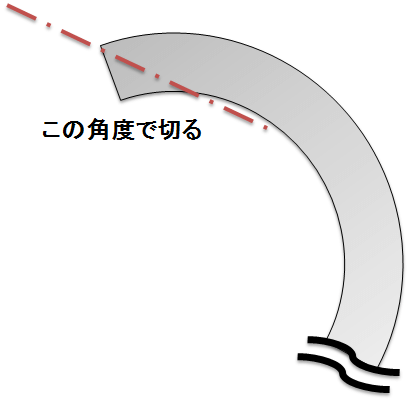

③先端をカットする

これは最重要です。

先端をまっすぐにカットした状態で通管しようとすると、ちょっとした引っ掛かりで全く動かなくなることもありますから、斜めにカットして鋭くした方が良いです。

この時に、カットする方向を以下のようにしてあげるのがミソです。

以上3点を実践すれば、通管がかなり楽になります。

とは言え、曲げ半径がキツかったり余計な曲がりが多かったりすると、せっかくの工夫も意味がありませんから、その辺りはクリアしていることが前提です。

注意点1:サヤ管の切断時にポリ管を傷つない

架橋ポリ管やポリブデン管はサヤ管や保温材に通して施工するわけですが、継手を接続する際にはポリ管だけを一部露出させる必要が出てきます。

つまり、「サヤ管や保温材のみをカットする」という作業が発生してくるわけです。

ここで注意しなければならないのは、サヤ管や保温材にあらかじめ通管されているものに対して、絶対に中のポリ管を傷つけてはいけないということ。

もし傷つけてしまうと、漏水リスクが非常に高くります。

なので、この作業には専用のカッターを使用することを強くお勧めします。

「サヤ管カッター」と呼ばれるもので、サヤ管と保温材のどちらも中のポリ管を傷つけずに切ることが可能です。

傷は時間差で被害が出る

このミスでタチが悪いのは、後から被害が出ること。

刃がざっくりと入っていれば水圧テストを掛けた時点で漏れますからその時点で直すことができます。

もし、微妙に刃が入っている場合には水圧テストをスルーしてしまい、お客さんの使用状況によってある日いきなり漏れます。

これはポリ管が柔らかく温度に非常に敏感であり、温度が低い時に力が加わればパキっと割れることもありますし、温度が高ければ膨張して亀裂が入ることもあり得るからです。

つまり、季節やお客さんの使用状況によって、いつ漏れるか分からないため、ポリ管に少しでも刃が入ってしまった場合はいずれ漏れると思った方が良いでしょう。

ということで、しつこいですが専用のサヤ管カッターを使うこと、もしどうしても普通のカッターを使う時は超慎重にカットしてくださいね。

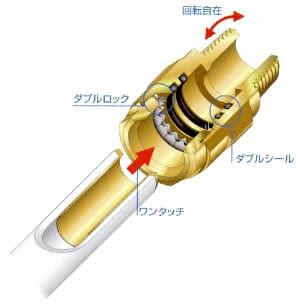

注意点2:インコアタイプの継手でコアを入れ忘れない

ポリ菅の継手にはワンタッチ継手も多く、ポリ管をカットして挿し込むだけというケースがほとんどです。

その中でインコアタイプの継手では、挿し込む前にパイプ側にコアを入れる手順が加わります。

この施工に関しては、特に注意が必要な点があります。

それは、「コアを入れること」です。

はっ?

と思われるでしょうが、この当たり前すぎることが、焦りなどで忘れる時があるのです。人間の焦りは怖いです。

というのもこの継手、コアを入れなくても挿し込みできてしまい、そして抜けなくなります。

もし挿し込んだ後にコアの有無を確認するとなると、逆側が100㎜程度で切れていて何も付いていない状態、とかでなければ無理でしょう。

もし今後、インコア継手に遭遇したら、ちょっと思い返してみてください。

注意点3:切断・切削工具の使用と熱は大敵

柔らかく容易に曲げられるということは、それだけ傷付きやすいのも事実です。

例えば近くの配管を撤去しようとした時に、レシプロソーやサンダーの刃がちょっと当たればすぐに切れてしまいます。

また、コンクリートを切削した直後のキリは高温なので、触れれば穴が開いてしまうでしょう。

ポリ管をコンクリート面にサドルで固定する場合、特に気をつけている事があります。それはビスやAピンの下穴をハンマードリルであける際、穿孔した後のキリがポリ管に接触しないようにすること。なぜなら熱でポリ管が溶けるからです。穿孔直後のキリは本当に熱いので火傷にも注意した方がいいですね。

— どんゴリ@配管工のお役立ちノート (@dongori_momoki) November 11, 2020

近くで刃物(電動工具と手工具の両方)を使う時と、高温になるキリにはくれぐれも注意してください。

今回のまとめノート

住戸やホテルの部屋内での給水・給湯配管と言えばポリ管が採用されることが多くなっています。

ポリ管の「柔らかい」という性質は利点にもなりますが注意点にもなりますから、ぜひこのページの内容を押さえた施工をお願いしますね。

では、良い配管工ライフを!

マンションのベランダ蛇口から漏水しました。架橋ポリエチレン管を使用していると思いますが、内壁やリビングの床材にまで漏水が拡大していますが、原因は何と思われますか。ご教授ください。

荻野さん、コメントをありがとうございます。

蛇口からの漏水ですか。

そうなりますと、明確に蛇口を閉めてもどこからか水が出てきているということでしょうか?

おっしゃる状況から推測しますと、室内〜ベランダの散水栓まで壁内にポリ管を使用して配管してあり(隠蔽配管)、その壁内部で漏水が発生していると思われます。

隠蔽配管のポリ管であれば、施工不良でもない限り劣化は考えにくいです。

施工不良とは、継手の挿しこみが不十分・斜断している・元々カッターなどで傷がついていたなど。

他には、例えば壁に何かを取付けるためにビスを打ち、配管を打ち抜いてしまうこともあり得ます。

全ての蛇口を閉めているにも関わらずメーターが動いているとなると完全に漏れ続けていますので、外観で詳細な漏水箇所がわからなければ壁を開口するなどのも必要になってくるでしょう。

まずは漏水箇所を明確にすることを最優先にすべきだと思います。

以上になります。

よろしくお願いいたします。

こんにちは

架橋ポリエチレン管で井戸水をDIYで配管しているのですが、巻き癖が酷く、一応伸ばしてエルボーを10cmの距離で2つ付けたのですが、今見るとかなり元の状態に戻ってきています。こういった戻りが原因で漏水することはよくあるのでしょうか?

もしよければ、教えていただけると幸いです。

Uedaさん、コメントをありがとうございます。

確かにポリ管のしなりってなかなか直らないですし、時間が経つと元に戻ってしまいますよね。

結論としては、継手の接続がしっかりされていればしなりが戻っても漏れることはないです。(私の経験上)

漏れるとすれば、しなりによる負荷で融着(エルメックスなどの場合)直後に抜けるとか、しなりがあることで管の切り口が斜断してしまっているケースなどです。

以上、ご参考になれば幸いです。