「MD継手」と言えば、排水配管で使用する代表的な継手ですよね。

DVLPや白ガス管などの鋼管だけでなく、塩ビ管との接続もできる多用途な継手です。

種類も豊富なため、複雑な配管ルートにも対応できます。

そんなMD継手について、このページでは道具・施工手順・裏技まで全てが分かります。

MD継手の接続に必要な道具

MD継手の施工については、まず何よりもフランジのナットを締付けるための工具が必須となります。

MDフランジのナットサイズは以下となっています。

〜65A:13㎜ 〜150A:17㎜ 〜200A:22㎜

その他の配管を加工するための切断工具や、アンカーを打つ工具などは共通なので割愛しますね。

トルクレンチ

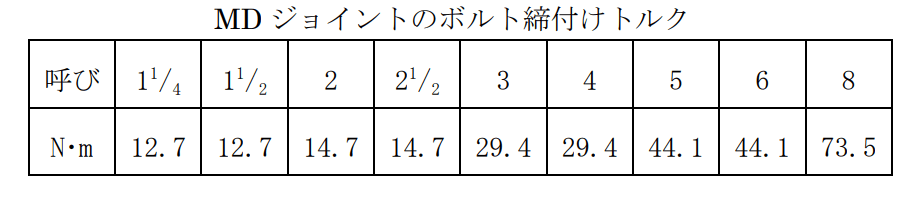

MD継手のフランジは、ナットの締付けトルクが規定されています。

実際の現場では無視されがちなのですが、本来はこのトルクで締付けることが理想なのです。

トルクは人間の感覚で分かりませんから、トルクレンチを使いましょう。

アナログとデジタルがありますが、デジタルは高いですしアナログで十分ですよ。何しろ、使うとすれば125㎜以上の太物になると思いますので。

※そもそもMD継手全サイズのトルクに1本で対応することはできないと思われます。

各種ラチェット

一口にラチェットと言っても様々な種類があります。MDのナット締付けに便利なのは、口が長いタイプと首が振れるタイプの板ラチェット。

なぜなら、口が長くないとナットにハマりにくいのと、板ラチェットは狭小箇所での締付けができるからです。

細物の13㎜なら、バンドラチェットでも締付けができます。

通常はインパクトを使うことが多いかと思いますので、狭小箇所用くらいに思っておいた方が良いかもしれません。

インパクト+ボックス

ナットを締付ける主力となる工具は、やはりインパクトでしょう。

色んな角度で締付けたいので、ソケットビットは首が曲がるユニバーサルタイプにするべきです。

使うインパクトの種類にもよるのですが、締付けの強さには注意が必要です。

なぜなら、40Aくらいの細物を目一杯締めるとボルトが折れたりフランジが割れたりしますし、逆に100A以上の太さになると締付けトルクが足りないこともあるから。

なので、細物は締付けすぎない、太物はトルクレンチで増し締めするなどの対応をお願いします。

モンキー・メガネ

75Aくらいまでなら、インパクトで締付ければ十分ですが、100A以上になると、最後は手で締付ける必要が出てくるでしょう。

その場合は、結構な力がいりますので、メガネレンチや250㎜程度のモンキーがあると便利です。

その他の工具

MD用というわけではありませんが、横方向に回転するビットも出ています。締めしろがない場合などには使えるかもしれません。

一応ご紹介はさせていただきますが、締付け能力は未知であるのと、サイズが17・19のみですのでご注意ください。

以上の工具を全て揃える必要はなく、極端な話、モンキーさえあればナットの締付けは可能です。

ですが、その場合の施工スピードは話にならないレベルなので、最低でもラチェットは用意した方が良いでしょう。

MD継手の基本的な施工手順

ここからは基本的な施工手順を整理します。MD継手の施工は1度分かってしまえばそこまで難いものではありません。

ですが、フランジを完全に締付けたと思っても漏れることもありますから、ぜひポイントを押さえてください。

フランジとパッキンの種類

MD継手の接続は、鋳鉄製の継手本体とフランジセット(フランジ・パッキン・ボルトナット)を使用します。

フランジに付属するパッキンは、形状の違いで2種類に分かれます。

管が貫通するロックタイプと、管端が保護される形状になっているクッションタイプです。

施工手順に大きな違いはありませんが、クッションタイプは管端までパッキンが覆う形になるため、少々入れづらく感じるかもしれません。

また、管端を覆う部分に多少の厚み(3〜5㎜程度)があるため、加工の際には管を少しだけ短くするのがポイントになります。では具体的な手順に入っていきましょう。

①管の切断

測った寸法を元に管を切断し、DVLPなど鋼管の場合は管端に防錆剤を塗布します。

とにかく真っ直ぐ切る事が重要で、曲がっていると締め付けの際に歪んでしまいます。

②マーキングとフランジ・パッキンの挿入

現場のルールに従ってマーキングを行い、フランジとパッキンを挿入します。

間違う事はないとは思いますが、フランジもパッキンも向きに注意しましょう。

クッションタイプの場合は、管端までぴったりパッキンが密着するようにします。

参考:マーキングについて

③継手への管の挿入

継手へ管を挿入します。必ず継手の飲み込みまで挿入してください。

特にクッションタイプの場合は真っ直ぐ均等に差し込まないと入りにくいのと、先端部分が捩れやすいので注意しましょう。

継手との角度を合わせて、ある程度ナットを手締めします。

この時に管が斜断していると角度もズレてしまうということです。

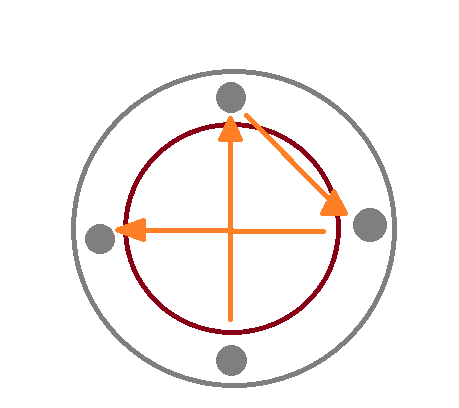

④ナットの締付け

フランジのナットを、インパクトやラチェットなどの工具を使って締付けていきます。

片締めにならないためには、各ナットを少しずつ締めるようにし、太物は対角のボルトを締めるようにすること。

そして教科書通りに理想の手順を踏むのであれば、最後にトルクレンチによって規定トルクに達しているかの確認を行いましょう。

ただ、現場では時間が掛かるので、全ての締め付けをトルクレンチで確認するような事は、ほとんどないのが実情です。

というより、125A以上の太物でもない限り、インパクト(14.4V~)で均一に締付ければ、まず既定の締付けトルクは満足しますので。

締付け完了後に飲み込みマーキングを確認し、ナット部にもマーキングを行なって完了です。

MD継手の接続に使える裏技

ここでは基本的な施工とは違った一工夫や、ちょっとした技をご紹介したいと思います。

先にお断りしておきますが、今回紹介するものの中には、普通の施工手順としては推奨されないであろうものも含まれています。

ですので、1つのアイデアと捉えて頂き、あくまでも施工に関しては前章の手順に従うようお願いします。

フランジを先にセットしてしまう

狭小箇所や貫通部などは、後からフランジとパッキンを挿入出来ないこともあります。

その場合の手段として、継手側に先にパッキンとフランジをボルトナットで仮付けしてしまう方法があります。

ただし、パッキンがクッションタイプの時は管端の薄い部分をカットしなければ入りません。

ボルトを逆向きにする

継手と継手が近接している場合に多いのですが、継手側からボルトを通せなかったり、通せてもボルトが逆側の継手のフランジにぶつかってしまう時があります。

そんな時はボルトをフランジ側から通すのです。

ボルト頭のストッパーは効かなくなりますが、手で押さえればナットは問題なく締め付けられます。

TYやCOS-Tなどの継手は、元々フランジ側からボルトが通らない事もあるので、この方法が有効です(元々通らないというのもおかしな話ですけどね)。

パッキンに潤滑剤を塗布する

ある程度太物になると、継手だけでも結構な重さになりますので、挿入角度や向きを調整するのが困難になります。

そのため、事前にパッキンと継手に滑剤を塗布しておくと、挿入も楽になりますし、継手とパッキンが滑りますので向きの調整もかなり楽に出来ますよ。

耐火二層管との接続

塩ビ管との接続と基本的には変わらないのですが、注意すべきは被覆の入れ方と配管の順序です。

それは、MD側のボルトナットを締め付けていくと、パッキンが潰され継手にフランジが近づく事に起因します。

つまり、順序としては、「MD側のボルトナットを締め付ける ⇒ 被覆の長さを測り切断・挿入 ⇒ 耐火二層管側の接着」となるということ。

後から被覆が入らない場合などは仕方ないですが、先に耐火二層管側をのり付けすると、間違いなくMD側の被覆は隙間が空きます(隙間はFDPテープで補修すれば問題ありません)。

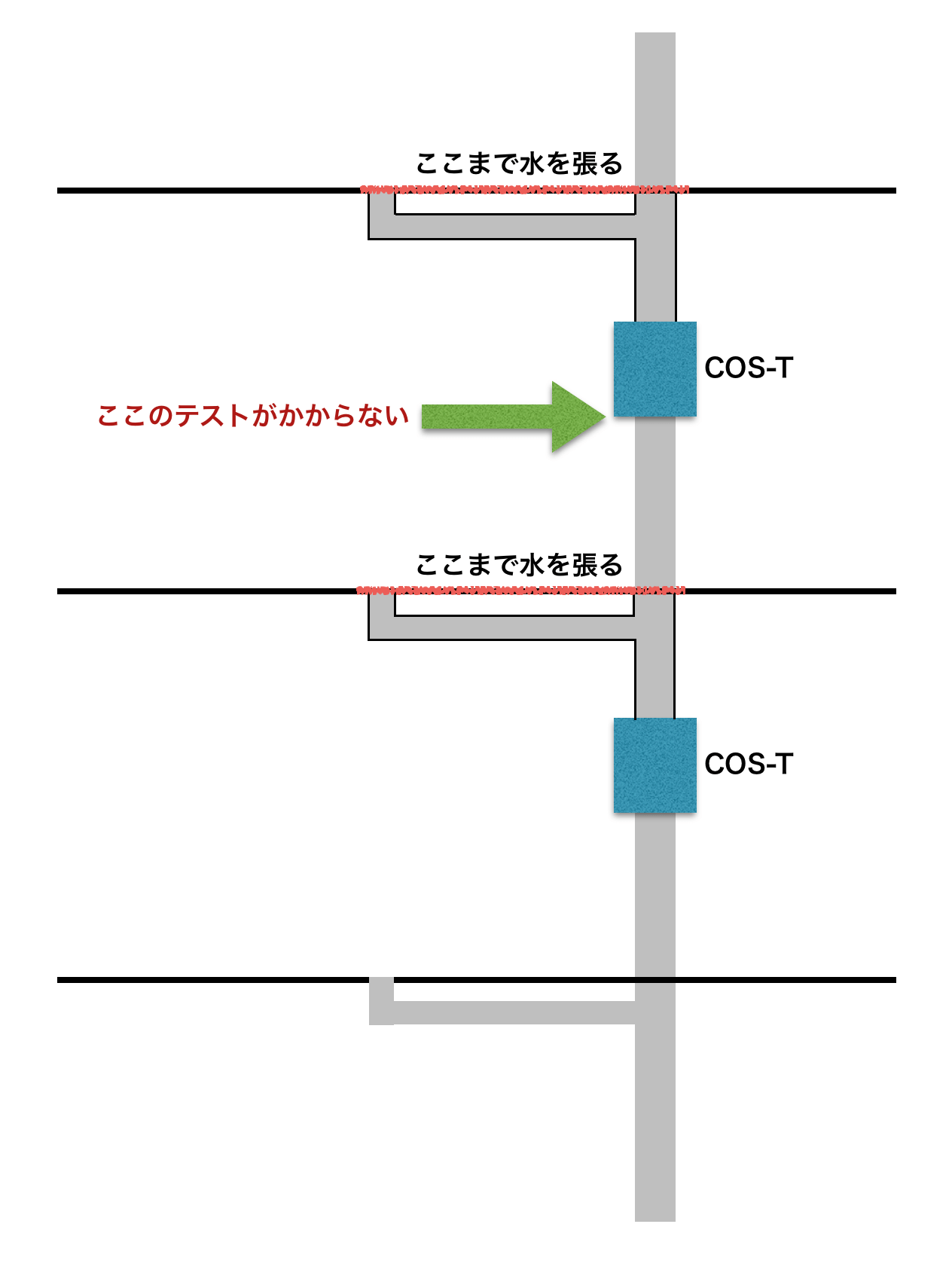

満水継手に関する注意点

大手の新築工事や都営住宅などでは、排水配管のテストといえば満水テストですよね。

その名の通り管を水で満たすわけですが、そのためにはどこかで水を塞き止めておく必要があり、風船(下写真)やMDの満水継手(COS-T)が使用されます。

これらの止水治具に関しては、それぞれ注意点があるのでお伝えしておきます。

※満水テストの概要については以下の記事を参考にしてください。

風船と満水継手

風船は空気を入れるだけで良いものの、ホースや空気入れを段取ったり膨らませる位置を調整したりと何かと手間がかかります。

水を抜く際も一気に水が流れるため、風船とホースの接続部が破損したり水流による衝撃が大きかったりといったリスクもあります。水を抜くときにDV継手のCOが吹っ飛ぶこともあるくらいですから。

その点で便利なのが掃除口や伸縮の用途も兼ねた「満水継手(COS-T)」です。

正面のボルトを外して蓋を開け、下写真のような「満水治具」をセットしてあげるだけで簡単に止水できます。

水を抜く際は中央のボールバルブをひねってあげれば緩やかに抜くことが可能です。(時間はかかります)

満水 継手の欠点

継手の欠点

満水継手は使い勝手は良いのですが、1つ大きな欠点があります。

それは、下側のフランジ(接続部)にテストがかけられないこと。図で説明すると以下のようになります。

イラストの例では、真ん中の階とその上の階にテストをかけても、COS-Tの下側にはテストがかかりません。

これはCOS-Tが最大水位より高いので仕方のないこと。

そのためにすべての排水口にプラグをするなどは現実的ではありませんし、もしどうしてもテストをかけろということになれば、風船を使うしかないでしょう。

大手の新築(民間)では黙認される(?)ことが多いのですが、うるさい都営住宅など厳しい現場ではそうはいきません。

きっちりと下側のフランジまでテストをかける必要があります。

そんな面倒な現場では、最初から風船を使ってCOS-T継手よりも下の位置にセットしてテストしてしまった方が良いかもしれませんね。

メーカーによる継手やフランジの違い

MD継手を作っているメーカーは結構多いです。

それで、配管で使用される継手は規格が定められていますから、メーカーによって寸法や材質が違うなんてことは無いのですが、微妙に異なる点はあります。

その点について、具体的なメーカー名は伏せておきますが、私が知りうる限りの情報をあげておきますね。

- クッションパッキン先端部の厚みが少し異なる

- 継手に管を挿入しにくい、し易いがある

- フランジの色や形状

- ボルト頭部の形状(配管には支障無し)

- 特殊継手(10°Lなど)の有無

- ステンレス製ボルトナットの有無

- 在庫数やメーカーの取引状況による納期の違い

なかなかこの辺りを全て意識している人はいないとは思いますが、意外と作業に支障が出る内容もありますから、覚えておいて損は無いですよ。

感覚としては、いつも自分が使い慣れていないメーカーに注文することになったら、気にするくらいで良いかと思います。

今回のまとめノート

今回は排水配管で代表的な継手である「MD継手」についてまとめました。

このページの内容を押さえておけば、大きな失敗をすることはまずあり得ないでしょう。

衛生配管に携わる方はぜひ参考にしていただけるとありがたいです。

では、良い配管工ライフを!

45Lと45Lをフランジを使わずに直結できますか?

千葉和雄さん、コメントをありがとうございます。

MD継手のフランジを使わない接続は、メーカー的には当然禁止されていますし、施工手順としても正しくありません。

が、実は“裏技的に”接続することは可能です。

どん付けのパイプにクッションパッキンの薄い部分を切ったものをはめ込み、継手のボルト穴同士をボルトナットで締込みます。

※ボルト穴は動かないため、角度は限定されます。

ただし、あくまでも裏技ですので、漏れないという保証はできませんし、施工は自己責任でお願い致します。

よろしくお願いします。