SUS管(薄肉)の継手といえば、まず何が思い浮かびますか?

ナイスジョイントやモルコが思いつく人は多いかと思いますが、Zlokもかなり施工する機会が多い継手です。専用の機械を使って拡管し、袋ナットを締め付けるという手順はナイスジョイントとよく似ています。

ただ、その機械の使い方はかなり独特で、特有のポイントもたくさんあります。

そこで今回は、機械の使い方を含めたZlokの施工手順を整理し、さらにポイントやコツをご紹介したいと思います。

Zlokの施工手順を整理

大まかな手順としては、切断→拡管→配管です。機械の使い方を中心に説明していきます。

①管の切断

まっすぐに切断し、外側と内側のバリをキレイに取り除きましょう。継手の仕組み上、管の内側にパッキンが当たりますから、特に内側のバリには注意してください。

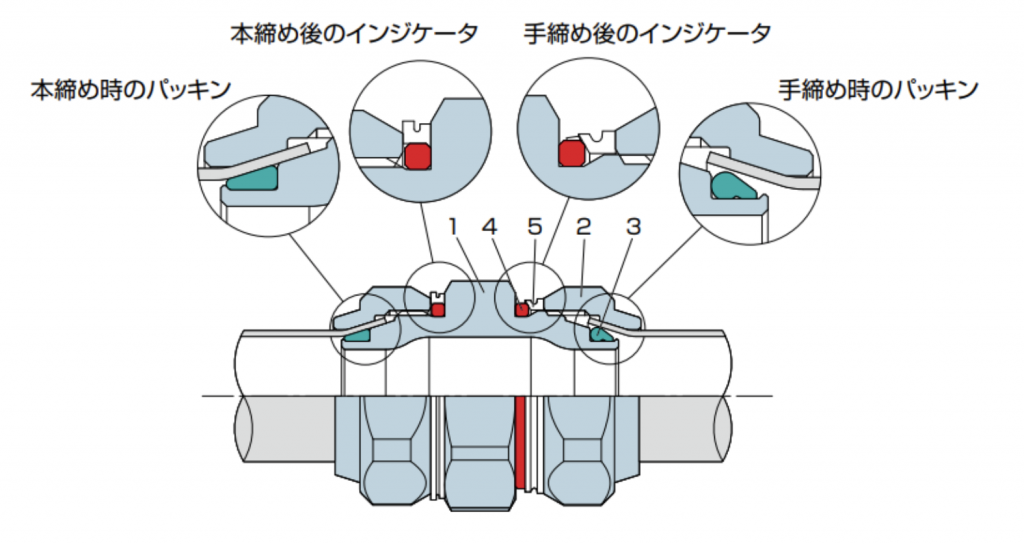

出典:カタログより抜粋

②拡管機を使って拡管する

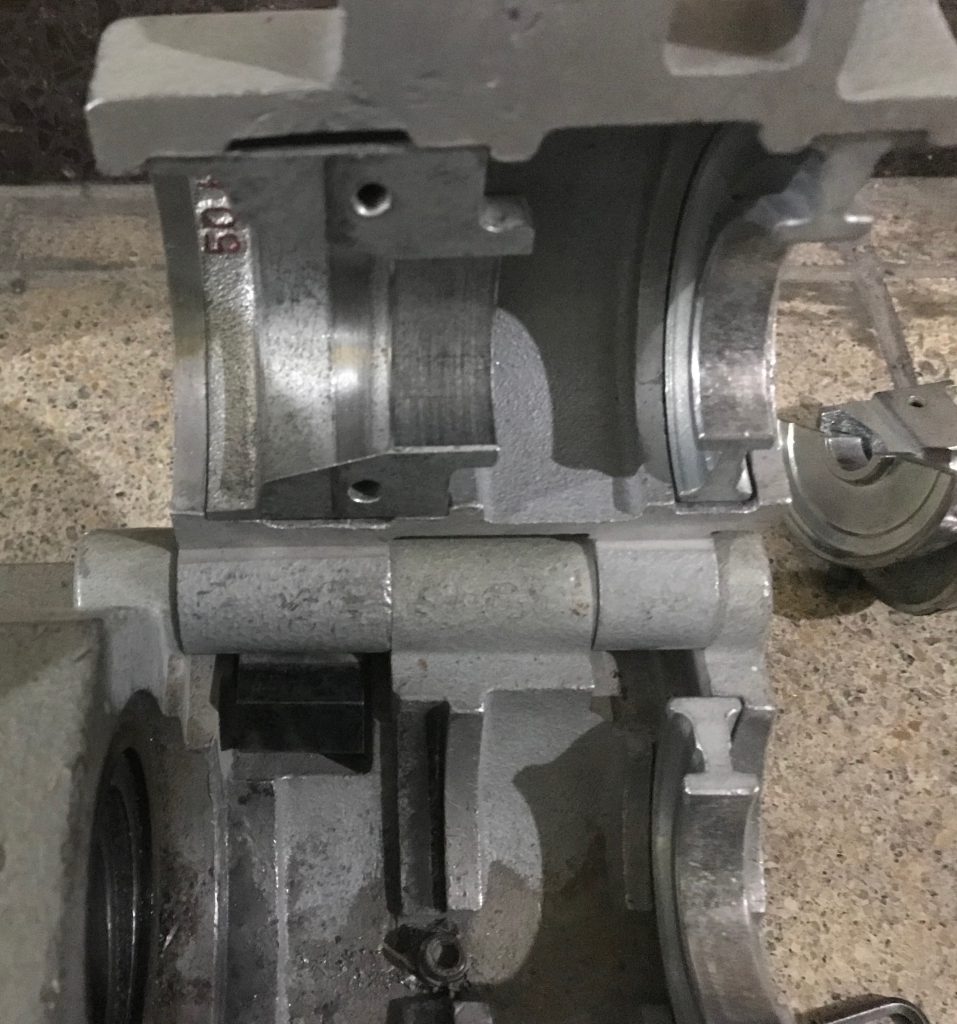

まず最初に本体に各パーツをセットしていきます。パーツは管径ごとに違います。クランプと呼ばれる管を挟むパーツが4つ、コーンと呼ばれる回転して拡管するパーツが1つです。

クランプは上部のコーン側のパーツのみ、六角のビスで固定します。

次に溝に管をセットします。先端がコーンの突起にしっかりと当たるように注意しましょう。

管がなるべくズレないようにフタをしっかりと閉めます。

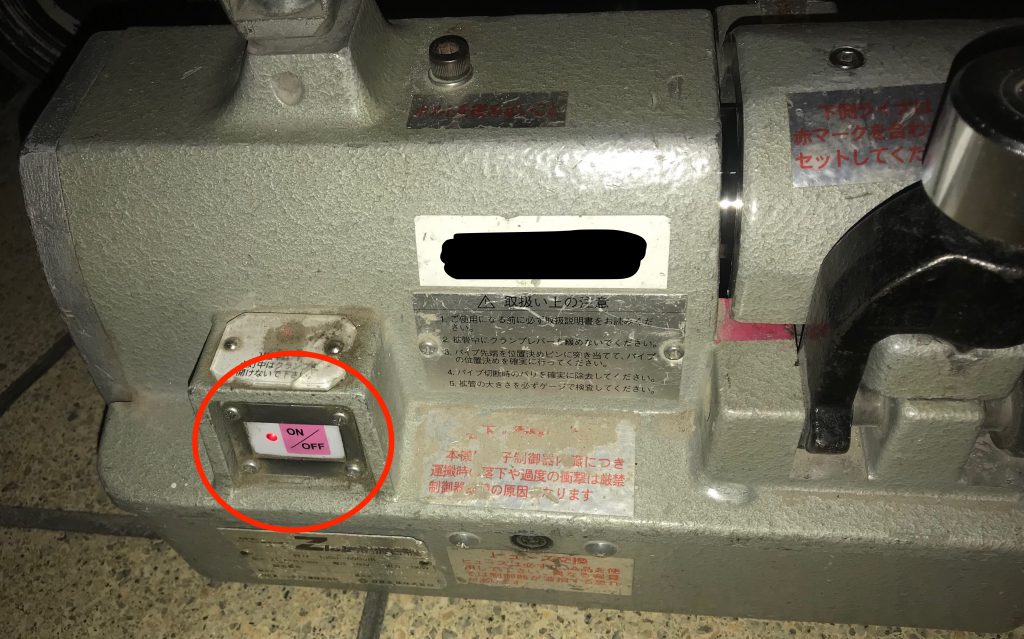

ボタンを押して拡管をスタートさせます。1回終わったかのように音が鳴りやみますが、もう1度動き出します。

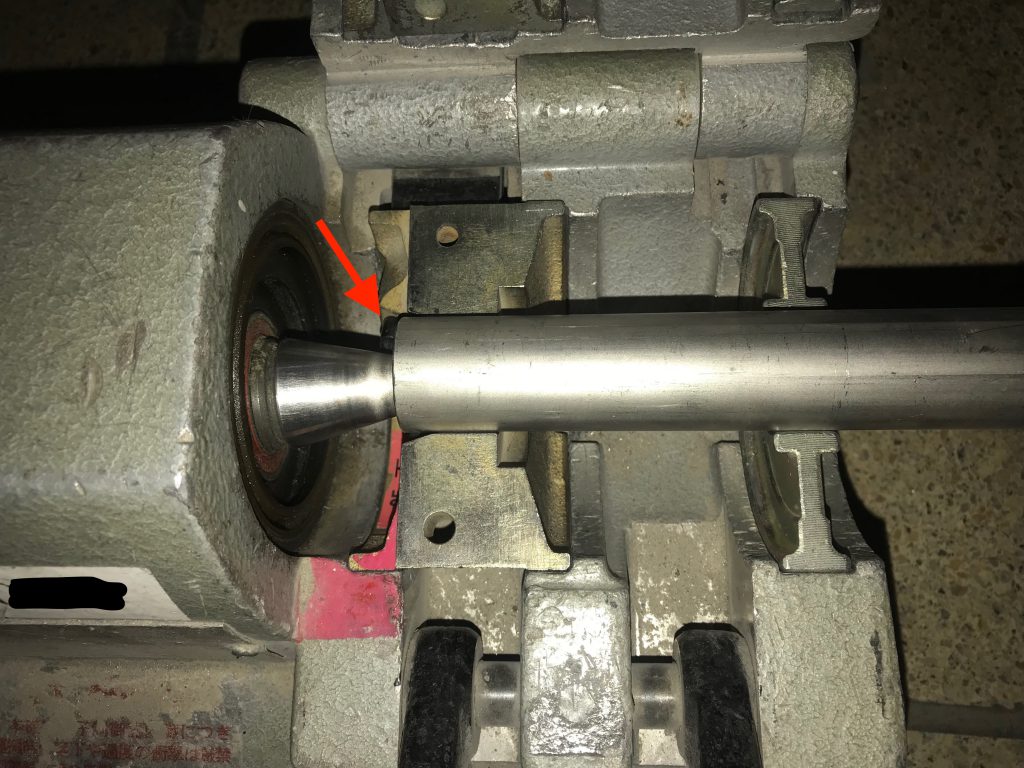

音が完全に鳴り止んだらフタを開けて管を取り出し、ゲージを当てて先端が銀の部分に収まっていれば、正常に拡管終了です。

③継手を取付けて締め込み

袋ナットを締め付けるだけで接続は完了します。ポイントは「3.配管時のコツ」でご紹介します。

Zlokの施工で注意しておきたいポイント

ここではZlok特有のポイントを説明していきます。

単管アタッチメントの使用

拡管機の構造上、ある程度短い管(120㎜未満)は専用のアタッチメントを使用します。

その際、アタッチメント側のネジを回して固定するのですが、ほんの少し緩めにしておいて本体のフタを軽く閉めて、再度増し締めするのがコツです。

本体のフタが開いたまたでしっかりとネジを閉めてしまうと、フタが閉まらなくなります。

最少単管を作るときの注意点

13〜25suは55㎜、30〜60suは75㎜が最少単管です。Zlokは最少単管より短いと、拡管不足になります。ですから、管を切断する際に“切断後の寸法が最少単管になるように”注意しましょう。

例えば55㎜にマーキングして切断すると、どうしても2㎜くらいは短くなります。細かい話しですが、意識しておいた方が無難です。

給水栓ホルダーの種類について

末端の継手である水栓ソケットや水栓エルボは、専用のホルダーを使って固定することができます。

この水栓ホルダーは何種類かあります。特に20×1/2のサイズは水栓ソケット専用とそれ以外用の2種類あるため、注文時に非常に間違えやすいです。

末端の継手が何かをよく確認し、合うサイズを確実に注文しましょう。

Zlok配管時に押さえておきたい特有の点

Zlokは袋ナットを締め付けることで接続しますので、配管の要領はナイスジョイントと似ています。

それでもZlok特有の点がありますのでまとめておきます。

袋ナットが六角

袋ナットの締め付けには基本的にパイレンを使用します。ナイスジョイントと違って袋ナットが六角形状をしていますから、細ものならモンキーによる締め付けも可能です。

締付けゲージの動き

締め付け忘れを防ぐために、継手にゲージがセットされています。締めていくと、赤い輪の上に白い輪が重なっていき、完全に締め付けると赤い部分が見えなくなります。

出典:カタログより抜粋

このゲージですが、2つ注意点があります。

- 手締めでは動かない

ゲージはパイレンで締めないと重ならないくらい硬いです。よって、手締めで締めただけではかなりグラつきますので、運搬時や配管時に注意しましょう。 - 1度締め切ると元に戻らない

袋ナットを完全に締め切ったものを緩めるとゲージが戻らないことが分かります。つまり、1度ゲージが重なった継手は手締めでもある程度締めることができ、完全に締まっていると勘違いしてしまう場合があります。これが非常に漏水事故の原因になるので、十分に確認をしましょう。

ナイスジョイントと比較した時の寸法

Zlokはよくナイスジョイントと比較してしまうのですが、寸法が少し大きいです。例えば20Aのエルボなら、芯から継手面までの寸法がナイスジョイント39㎜に対し、Zlokは43.5㎜と少し大きいのです。

狭小箇所では数ミリが命取りですから、覚えておいても良いかと思います。

漏れるとすれば締め忘れ

私が初めてZlokの配管をした時に、恥ずかしながら大漏水を起こしてしまいました。原因は締め忘れでした。

継手自体はかなり信頼性が高いものなので、パッキンが無いか締め忘れぐらいでしか漏水しません。やはり「締付けゲージの動き」で記載した点に注意して、確実に締め忘れを無くしましょう。

今回のまとめノート

ZlokはSUS管(薄肉)用の継手の中でも施工する機会が多いです。施工はナイスジョイントと似ていますが、拡管機の使い方は全く異なりますし、Zlok特有のポイントもあります。

今回は、施工手順から注意点や配管時に押さえておきたい点をご紹介しました。この記事の内容を意識していただければ、まず大きな失敗はしませんし、漏水も起こりません。

ぜひ今後の施工に役立てていただければありがたいです。

では、良い配管工ライフを!

コメントを残す