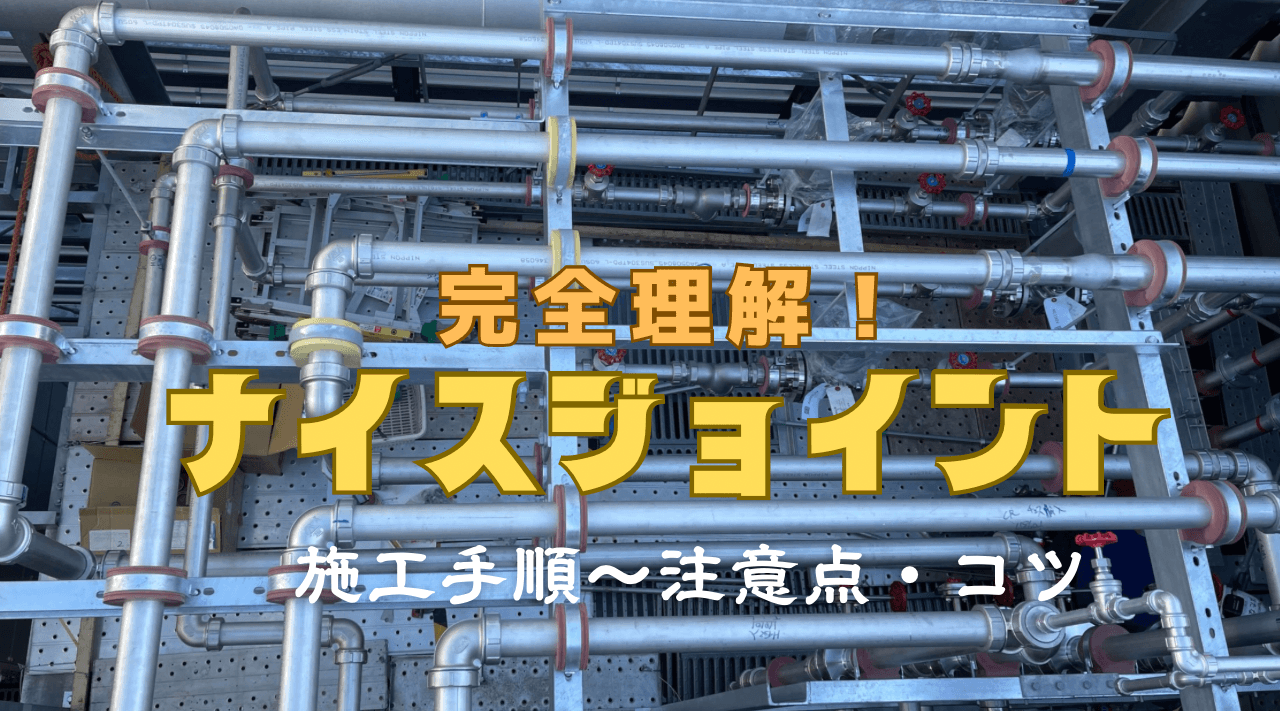

ナイスジョイントといえば、大手の大規模な新築工事から小規模な改修工事まで、主に給水・給湯配管に最も多く採用される継手と言えるでしょう(私の感覚ですが)。

今後も幅広く採用されるでしょうから、配管工にとってはナイスジョイントの施工要領は不可欠だということ。

そこで今回は、ナイスジョイントの施工についてはコレを読めば大丈夫!と言えるような、注意点やコツなどをこの記事で網羅します。

ぜひ日々の作業にお役立てください。

ナイスジョイントの施工手順

まずはナイスジョイントの基本的な施工手順です。

もちろん拡管手順は取説に載っていますのでそちらも参照していただきたいですが、ここでは総合的な一連の流れをお伝えします。

- パイプを切断する

- 切断したパイプの面を取る

- 継手の袋ナットを外す

- パイプを拡管機で拡管する

- ゲージで確認

- パイプに継手を挿入する

- 袋ナットを締め付ける

- 現地での配管

一つずつ要点を押さえつつ説明していきます。

パイプを切断する

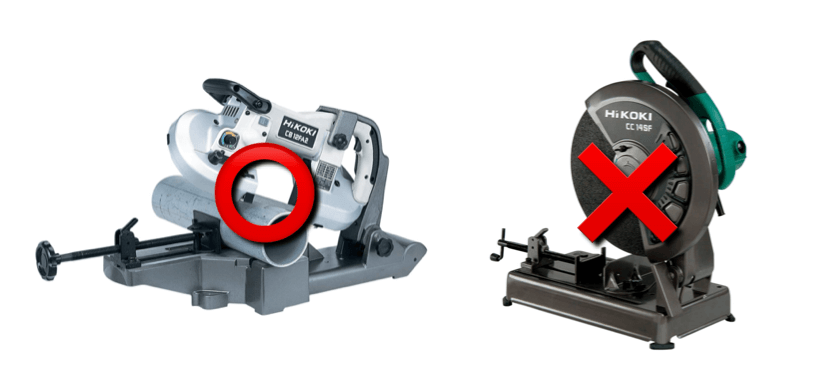

パイプの切断はバンドソーがベストですが、レシプロソーや手動の弓のこ・パイプカッターなどでも可能です。

ただし、熱を発する高速カッターやサンダー、内面に曲がりが出てしまうような電動のパイプカッターなどはおすすめできません。

そしてとにかく気をつける点は「斜断しない」こと。

斜断すると拡管ムラが出てしまったり、漏水する可能性もあります。

切断したパイプの面を取る

切断したパイプは必ず面を取りましょう。

当然ですが内面・外面の両方です。

目安としては指で触って引っ掛かりがない程度です。

手動の棒ヤスリでも構いませんが、ピース数が多いと大変なので、電動リーマーの利用を強くおすすめします。

電動リーマーは高いですが、作業の効率性を考えたらこれ以外の選択肢はありません。

継手の袋ナットを外す

使用する継手の袋なっとを外して拡管の準備をします。

たくさんあるなら一気に外してしまった方が効率的です。

外した際にパッキンやゲージのリングが落ちてしまわないように注意してください。

また、袋ナットのついていない継手はネジ部が意外に弱いので、落としたり荷重を加えたりと割と簡単に変形して使いもにならなくなってしまいます。

まとめて段ボールに入れるなどして養生しておきましょう。

パイプを拡管機で拡管する

拡管は取説に従って機械のセットや操作をすることが基本です。

この部分はコツも何もありませんから、確実に行ってください。

拡管音が変わる・ブザーが鳴る・機械が止まるなど、拡管終了の合図まで確実に拡管ボタンを押しておいてください。

ゲージで確認

拡管完了後のゲージによる確認は絶対に行ってください。

サイズごとです。

私の経験則ですが、95%は問題なくゲージをクリアしますが、ゲージをクリアしないことも確かにあります。

朝一発目の拡管時や昼休みあけなどのタイミングで1回行えばオーケーです。

パイプに継手を挿入する

全体の手順の中でもここがキモです。

なぜなら、この部分のミスが漏水に直結するから。

具体的には、方向が合っていなかったり異物が挟まったりすることによる、パッキンのよじれや断裂です。

パッキンに不具合があれば、圧が掛かれば必ず漏れると思ってください。

真っ直ぐ確実に挿入しましょう。

袋ナットを締付ける

袋ナットの締付けは主にパイプレンチで行います。

ねじが線切ってしまうことのないように、事前に手締めである程度締められることを確認しましょう。

配管方向に対して上側(自分に近い方)の継手を締付けるのが基本です。

これは継手だけで締付けながら向きを見るのが難しいからですね。

排水の配管と同じようなイメージです。

ゲージのリングの青色が見えなくなるまで締付けます。

50SU・60SUは完全に見えなくならないことも多いですが、クルクルと動かなければ大丈夫です。

現地での配管

最後に現地での配管をして完了となります。

コツとしては、袋ナット締付け時は“ある程度”で向きを合わせておき、締付け後に最終的な向き調整をすること。

これは完全に締付けた後でも向き調整ができるナイスジョイントの特性があるからです。

締付け時に向きを意識しすぎるとめっちゃ時間がかかります。

配管を進めていったら手前部分が曲がった、なんてこともしょっちゅうですから、向きは最後に全体的に確認するくらいの意識でも良いかもしれません。

ナイスジョイント施工時のワンポイント

次に基本的な手順にない施工時のワンポイントをお伝えします。

これらの内容を押さえておくことで、現場での施工が少し楽にスムーズになるかもしれませんよ。

モンキーでの締付け

袋ナットの締付けは基本的にパイプレンチで行いますが、万が一用意ができない場合はモンキーでも締付けることができます。

これは袋ナットに絶妙な突起があり、それが六角のような役割を果たすからです。

もちろんモンキーレンチですから大きいものでも30SUくらいが限界でしょうが、パイプレンチが入らない狭小箇所でも使用できるというメリットがあります。

個人的には器具付けの時に重宝しているので、覚えておくと良いと思います。

薄型のパイレンがおすすめ

パイプレンチはモンキーやカラス(ウォーターポンププライヤー)などと比べると厚みがあります。

13SU〜25SU程度の細ものの場合、この厚みのせいでとても締付けづらいことがあるのです。

例えば単管を締付ける際に片側の袋ナットだけを掴むことができなかったり、オスアダやブッシングなどをねじ込む際に邪魔になったりするわけです。

この点を解消できるような薄型のパイプレンチもありますから、もし持っている人は段取っておくと良いでしょう。

できるだけおかで組む

加工したパイプは1ピースに対して継手ひとつを本締めするのが基本です。

ただ、ある程度向きが見れるのであれば、できるだけ“おか”で本締めしてしまっても構いません。

むしろその方が現地で配管する際には便利です。

もちろん運搬が大変になったりパイプが曲がったりするリスクはありますが、特に現地が狭小箇所や高所などの場合は作業性が上がります。

向きの微調整は現地でもできるため、完全に矩(かね)を出す必要はありません。

例えば巻き出し配管なんかは、全部組んで現地でバンドに固定するだけ、みたいなことも可能です。

ただし本締めしたら、それが分かるようにマーキングだけは忘れずにしておいてください。

特に加工係と現地で配管する人が違うケースでは要注意です。

「ナイスジョイントX」との互換性

最近メーカーのオーエヌ工業さんから、「ナイスジョイントX」なる新製品がリリースされました。

出典:オーエヌ工業株式会社

現場で継手を注文すると、このナイスジョイントXが納入されることがあります。

製品の詳細はオーエヌ工業さんのホームページをぜひ確認いただきたいのですが、お伝えしておきたいのは、「これまでのナイスジョイントと互換性がある」ということ。

芯引きの数値や施工性などは変わっていないため、これまでと作業性は変わりません。

ただ、本締め後の確認とナット形状が少し変わっていますから、その点は知っておいて良いでしょう。

ゲートバルブの取扱注意

ナイスジョイントのゲートバルブは、1.0Mpaなどで水圧をかけるとじんわりと漏れる場合があります。

この点はメーカーも謳っていることで、対策としてはボールバルブを使用するか、おすアダ+砲金のゲートバルブにすること。

そこそこナイスジョイントを施工した経験がある人なら知る“ナイスあるある”なので、使う場合には監督とも意識共有しておきましょう。

ナイスジョイントの加工を効率化する

ナイスジョイントを使用して配管する際の効率化についてお話しします。

配管ルートが決まっていれば、寸法はある程度まとめて取ることができますよね。

そして、取った寸法を基に一気に加工するわけですが、その際に私達が行っている手順があります。それは、

罫書き ⇒ 切断 ⇒ 面取り ⇒ 拡管 ⇒ 締込み

という一連の作業の流れを、手順ごとにまとめて行うというもの。

加工量も人数も多い場合は、手順ごとに担当を決めても構いませんし、例え1人だとしても各手順をまとめて行っていきます。

これは、同じ作業をまとめて行うという作業効率化の基本でもあります。

その中でも、特に罫書きに関してはポイントがいくつかありますので、まとめておきたいと思います。

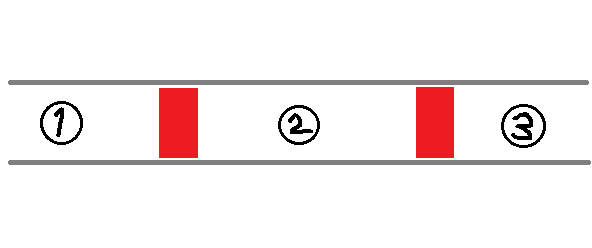

罫書き:定尺のパイプに切断箇所をマーキングしていくこと

罫書きのポイント

罫書きは個人的には最もセンスが問われると思っています。

なぜなら、太さも長さもバラバラなたくさんの配管を、いかに素早くなるべく中途半端な管を出さないように罫書くかを考えなければならないからです。

この時気を付けなければならないのは、出来るだけ細いペンでシビアに罫書くこと。

そうしないと、寸法が平気で5㎜〜10㎜狂ってきます。

ちょっと極端に書きましたが、太い場合には切る位置によって左右両方の管の寸法が変わってきてしまうことが分かります。

また、罫書きしたら、どこのパイプかわかるように、テープなどを貼って内容を記載しておきましょう。

※養生テープは時間が経つと剥がしにくくなるので、できればマスキングテープなどの方がベターです。

とにかくこの罫書き作業のやり方が、加工のスピードを決めると言っても過言ではありません。

なぜなら、ここの部分が唯一芯引きの計算やスケールを当てた採寸が必要になるからです。

それから、同じパイプを何度も切断してしまうことがないよう、付番やメモへのチェックなどを怠らないようにしてください。

拡管不足になってしまうなら?

「拡管不足」は、もしそれが漏水原因となれば、全箇所チェックという事態になりかねません。

これはとんでもなく面倒なことです。

ですから、それは何としても避けたいところ。

なのでもし拡管不足になってしまうなら試したい5つのステップをご紹介します。

拡管不足に気付く術

拡管をしっかりとできるようにあれこれする前に、そもそも拡管不足に気が付かないと意味がありません。

そこで、まずは拡管不足に気付く術をまとめておきます。

①見た目が明らかにおかしい

目で見て違和感がある場合は、かなりまずい状態です。

正常に拡管できている管を何度も見ていれば気が付くと思います。

②ゲージをクリアできない

付属のゲージは、作業開始時や50回前後(メーカー推奨)拡管した時、見た目に違和感がある時などに使用します。

基本的な手順の部分でも述べましたが、この確認だけは徹底しなければなりません。

③締込みが妙に硬い

拡管不足だと、拡管されて山形になっている部分が、正常な時よりも長くなることがあるようです。

ということはつまり、ナットが締めづらくなるのです。

もしナットを締めていて、なんか締めづらいなぁと違和感を感じたら拡管不足を疑いましょう。

また、その逆も然りで、ほとんど拡管できていない場合はナットが簡単に締まります。

20SUなら手締めで締まりきってしまうこともあるほどです。

以上を踏まえて、拡管不足になった場合の5ステップを確認していきます。

ステップ1.アタッチメントはしっかりと締まっているか?

まず最初は基本的なところから確認しましょう。

アタッチメントがしっかりと締まっているかということ。

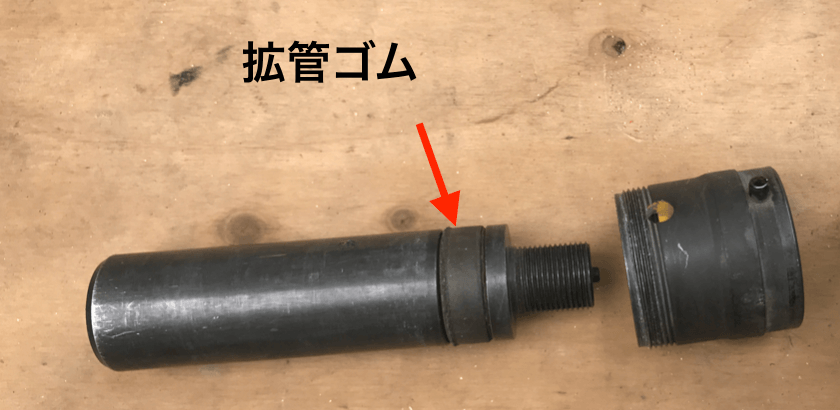

アタッチメントは大きく3つのパーツに分かれています。

棒の部分が最も緩みやすいですし、根元の部分も稀に緩んでいることがあります。

拡管不足が疑われる場合には、一旦棒を外して緩みがないかを確認しましょう。

ステップ2.拡管ゴムを交換する

拡管ゴムはアタッチメントの棒の部分に付いている透明のゴムです。

この部分が管を膨らますのに大変重要な役割を担っています。

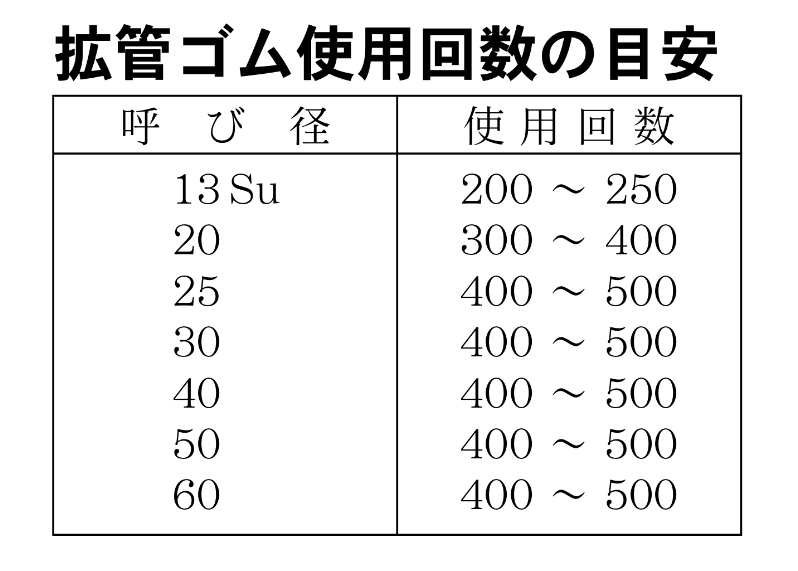

拡管ゴムは交換目安の拡管回数を、メーカーが謳っています。

理想としてはこの回数を基準に交換したいところですが、現場ではそうもいかないと思います(正確な数を数えるのは困難だしコスト高)。

なので最低でも、管の抜き挿しがしにくくなったり、見た目がボロボロになったりしたら交換しましょう。

日頃から予備を1つ以上確保しておけば、拡管不足の時に替えて確認することができますから、交換時に注文しておいてください。

面はしっかりと取りましょう!

施工手順の部分でも書きましたが、内側の面がしっかりと取れていないと拡管ゴムの寿命が縮まります。

これは抜き挿し時にバリがゴムを傷つけてしまうからですね。

ステップ3.電源(電池)を確認する

1回の拡管には数秒かかりますから、その間は安定した電源の供給が必要となります。

もし現場の電源を拡管器だけのために使わせてもらえるなら全く問題ありませんが、実際の現場ではそうはいきませんよね。

旋盤やバンドソーを使いながら拡管しなければならないかもしれませんし、大工さんと共用かもしれません。

大工さんがスタッドを高速カッターで切断していて、何度も電源が落ちると、下手くそだなぁとボヤいてしまうこともあります。

つまりは、現場では安定した電源の供給がされない状況があるので、それが原因で拡管不足になることがあるのです。

とは言え、この場合はほとんど気が付くことができます。

なぜなら以下のような、明らかな異変があるから。

- ブザー&ランプで知らせるタイプなら、ブザー&ランプが鳴らない(点かない)か、途切れ途切れになる

- 音の変化で判断するタイプなら、音が変わらないかそもそも音が弱くなる

- アタッチメントの棒の部分が動いてない(動きが極端に鈍い)

このような異変は、耳栓をしていたり全てノールックで作業したりしない限りは、見逃さないと思います。

ちなみに充電タイプの場合は、電池の残量不足が原因となります。

残量不足だと音が明らかに元気なくなりますから、この時はすぐに気が付くでしょう。

ステップ4.他のサイズは大丈夫?

1~3までで原因が分からないとなると、次に疑うのはアタッチメント(特定サイズ)の故障です。

拡管器は13~60SUまでを拡管できます(充電タイプは13~25)が、もし特定サイズが故障しているなら、他のサイズに変えると問題なく拡管できるはず。

逆に他のサイズでも同様に拡管不足になるのであれば、アタッチメントではなく本体が故障している可能性があります。

現場にもう1つ拡管器がある場合には、「5.本体とアタッチメントを入れ替えてみる」を確認してみてください。

別の拡管器がなく、ここまで確認して原因が分からなければ、メーカーへの修理依頼を検討しましょう。

ステップ5.本体とアタッチメントを入れ替えてみる

ここまでくると、メーカーへの修理は免れません。

つまり、本体かアタッチメントのどちらかが故障していると思われます。

そこで、もし現場に複数台の拡管器があれば、別の拡管器にアタッチメントをセットしてみましょう。

拡管不足になるアタッチメントを別の拡管器にセットして、問題なく拡管できるようであれば、確実に本体が故障していると結論付けられます。

メーカーへ直行ですね。

これはダメ!ナイスジョイントNG集

最後に、「これをやってしまうと確実に漏れる」というNG集をお伝えします。

現場で実際に漏水事故が起きた内容ですので、しっかりと押さえておいてください。

パッキンのよじれ・断裂

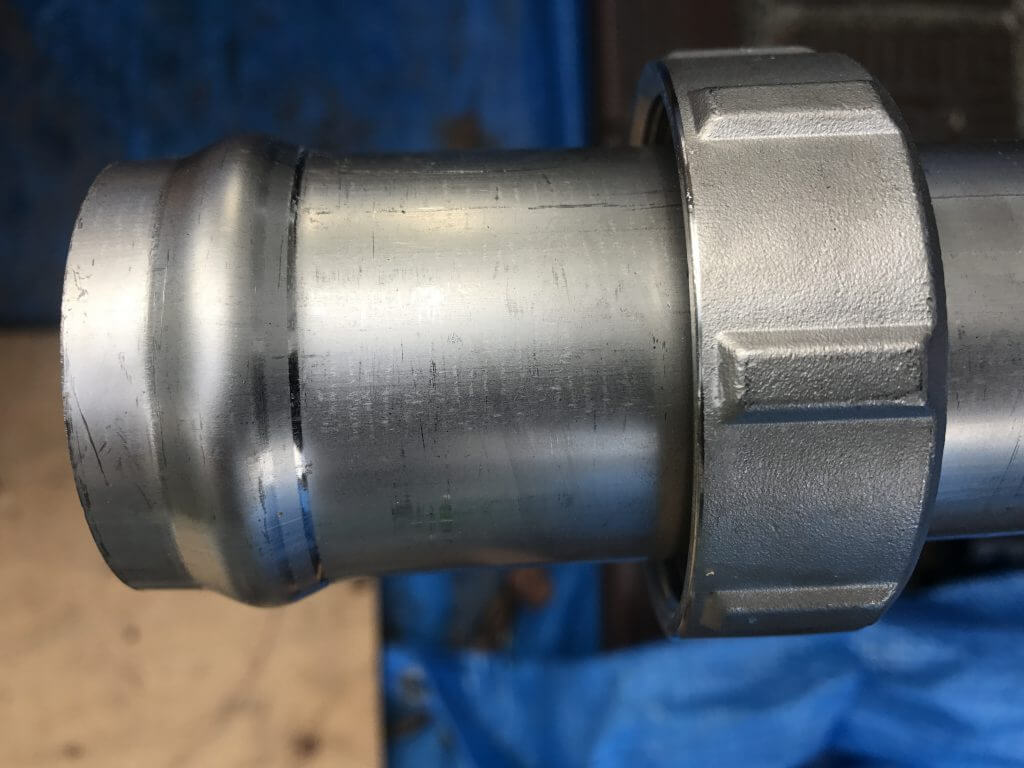

配管時には継手に拡管したパイプを挿し込んで締め込むわけですが、ごく稀にパッキンが潰れてしまったりよじれてしまうことがあります。

そんなパッキンがどのようになってしまうかと言いますと、下の写真のような悲惨な状態に。

こうなると当然ですが120%漏れます。汗

普通はよく確認しながら配管しますからまず起こり得ないことでも、管端にバリが少し残っていたりすごく焦っていたりするとやっちゃうんですよね。

この点の予防については、とにかく「面取りの徹底と確実な挿入」が最も効果的。

あとはもしパッキンが外れて落ちた場合のゴミの付着にも気をつけてください。

規定長さより短い短管

ナイスジョイントは塩ビ管の接着で言う「どんづけ」みたいに継手と継手をくっつけることはできません。

それゆえに拡管できる最小寸法が決まっているわけです。

ただ、どうしてもその距離を微調整したいがために、さらに短い寸法で拡管の限界に挑もうとする人がいます。

実はこれが実際に漏水原因になることがあるのです。

なぜなら、最初の片側の拡管は正常に終わっても、もう一方側の拡管時に袋ナットがせって拡管しきらないことがあるから。

そして拡管しきれてなかったとしても、ナットが邪魔になってゲージで確認することもできないのです。

ですからくれぐれも短管の限界に挑むのはやめましょう。

締め忘れ

言うまでもありませんね。

継手に管を挿して手締めしてそのまま忘れ去られるケースです。

締め忘れを防ぐために継手にゲージが入っているのでありマーキングをするわけですから、確認を怠らないようにするしかありません。

ちなみに締め忘れでタチが悪いのは、水を通しただけでは漏らずに圧をかけて初めて漏れるケースがあること。

つまり空圧や水圧をかけなければ漏れに気がつかない事もあり得るのです。

ですから、例えばちょっとした手直しや改修工事で事情により通水のみで終えるケースなどは、本当に何度もチェックしてください。

今回のまとめノート

ナイスジョイントは衛生・空調・蒸気などあらゆる配管で広く採用されている継手です。

配管工ならば今後も施工する機会は多いと思いますから、この記事の内容をよく押さえていただけるとありがたいです。

では、良い配管工ライフを!

追伸

漏水に限らず現場では何かとトラブルが起こります。

トラブルを解決する時間は出来高の上がらない“完全にムダな時間”ですし、精神的にも疲弊してしまいますよね。

そんなトラブルを極力無くして防止するためにも、現場の生の声を集めた事例集をご活用ください。

>>【現場で使える】配管でのトラブルを解決・防止「厳選事例100」

コメントを残す